Книга "7 шагов переосмысления организации"

Зачем написал книгу?

Заголовок раздела «Зачем написал книгу?»Прочитал у Павла Безручко пост, где он перечисляет причины, зачем люди пишут non-fiction книги. Одна из причин, которая стала главным мотивом написания его первой книги - “раздражение”. Когда устал повторять людям одно и то же.

На самом деле, для меня эта причина тоже была основной.

Мне не раз приходилось сталкиваться со следующими ситуациями:

1. У нас стратегия меняется каждые 10 минут.

В нестабильные времена многим владельцам компаний пришлось самим снова стать за штурвал своего корабля. Страх за сохранность компании и драйв от забытого чувства “самому порулить” стали приводить к тому, что тактика вытеснила стратегию. Сотрудники перестают понимать, куда плывет их корабль, эффективность работы падает, выгорание растет. Нацеленность на сиюминутный результат Э. Деминг называл одной из смертельных болезней компании.

2. Почините мне моих людей.

Поиск проблемы на уровне исполнителей. Однако, опять же, разделяя позицию Деминга, человек, как часть системы, ведет себя так, как ему система позволяет. А за систему отвечает руководитель. Можно долго и упорно менять различные элементы, не меняя саму систему, результат от этого практически не изменится.

3. Мода на новые инструменты.

Agile, гибкие подходы, бирюзовые организации. Все это стало звучать часто и применяться как без детального понимания и изучения инструментов, так и в тех контекстах (уровень сложности задач и компетенции людей), где инструмент малоэффективны или вообще не применимы.

Как книга может в этом помочь?

Заголовок раздела «Как книга может в этом помочь?»В своей книге старался совместить с одной стороны рассказ о своем понимании инструментов и сфере их применения, с другой стороны - задать вопросы, которые позволили бы сразу применить инструменты на практике для себя и своего бизнеса. На мой взгляд, эту книгу бесполезно читать “на бегу”, в ней много вопросов, которые недостаточно читать, надо хотя бы на часть из них отвечать. Именно поэтому книга выпускается только в печатном виде, и в ней выделены места для ответов на вопросы.

Как построена книга

Заголовок раздела «Как построена книга»В книге предлагаю посмотреть на свой бизнес, как на большую игру, и сделать 7 шагов, переосмысляя свой бизнес.

Шаг 1. Первое лицо. Чего вы хотите?

Заголовок раздела «Шаг 1. Первое лицо. Чего вы хотите?»Система бизнеса и его результат во многом определяются видением первого лица. На этом шаге предлагаю посмотреть на свои различные роли как минимум с точки зрения следующего периода жизненного цикла. Какие цели будут на следующем шаге в каждой роли, что для этого необходимо реализовать на этом, и как бизнес в этом помогает. Как новые цели и планы сочетаются между собой и с предыдущей линией жизни. Построение согласованной личной стратегии для различных своих ролей для различных сценариев закладывает цели и основу для стратегии своего бизнеса.

Как мне сказал один из моих клиентов, Владислав Кустарёв, бывший заместитель начальника департамента информатизации РЖД, после прочтения книги - “если следующие главы нужны только руководителю, эту стоит почитать каждому”.

Шаг 2. Кто ваша команда и ключевые игроки?

Заголовок раздела «Шаг 2. Кто ваша команда и ключевые игроки?»Топ-команда, ключевые игроки. Зрелые компании регулярно сталкиваются с ситуацией, когда ключевые игроки, кто раньше был драйвером роста, теперь нацелены больше на сохранение своих личных позиций. Если следующий шаг изменений не соответствует реализации их личных целей, часть команды, на которую опирался лидер, становится ключевым ограничением дальнейшего развития. Не раз наблюдал, как компания начинает проекты изменений, которые заранее обречены на полный провал, потому что в них не учтены интересы ключевых игроков. Никто не сопротивляется изменениям, создается видимость усилий, через пару лет становится понятным, что изменения не работают, виновным делают стрелочника, ситуация остается без изменений.

Особенно это важно в условиях цифровой и других трансформаций, когда в будущем роли участников меняются. И позиции должны занять другие люди. Идеально, если вы можете увидеть эту картину заранее. Проработать с ключевыми игроками их личные стратегии и найти для каждого ценного игрока место в будущей команде, соответствующее лучшему решению задач будущего, а не прошлого.

Шаг 3. Территория игры. Кто ваш клиент?

Заголовок раздела «Шаг 3. Территория игры. Кто ваш клиент?»Это вопросы, чтобы описать свою картину видения - кто есть тот приоритетный клиент, работа с которым позволит достичь целей бизнеса. На какой территории вы собираетесь играть, на какой - нет.

Шаг 4. Какой уровень сложности игры?

Заголовок раздела «Шаг 4. Какой уровень сложности игры?»Одной из типовых ошибок применения различного управленческого инструментария является использование инструментов не в том контексте. В результате популярные инструменты могут не только не помогать, но и быть источником потерь.

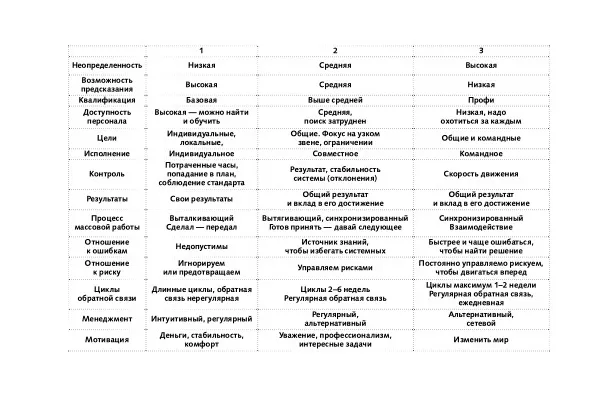

Предлагаю посмотреть на уровни сложности решаемых задач с точки зрения модели Кеневин и в чем отличия на каждом уровне.

Пример таблицы из книги:

Почему это важно? Например, Agile-подходы - это старый добрый научный подход, когда необходимо решать сложную задачу в условиях сильной неопределенности, для чего надо взять самых квалифицированных (и внутренне уже дисциплинированных и мотивированных), предоставить им все условия для проведения экспериментов и не мешать. Когда мы берем малоквалифицированных сотрудников (junior-уровня), ставим им простую и понятную задачу, которую “надо просто сделать”, то применение Agile-подходов в этом случае не соответствует ни сложности задачи, ни компетенциям людей. Так что это будет лишь имитация инструментация, без получения реальной ценности для бизнеса.

Чтобы не создавать лишних потерь, демонстрирую задачи разных уровней на примерах из ИТ, производства, медицины. И предлагаю вам определить для своего будущего видения бизнеса, в какой части задачи какой сложности придется решать, соответственно, какие люди и управленческие подходы там будут более применимы.

Чем больше компания, тем меньше шансов, что все подразделения окажутся в одном квадрате, скорее придется использовать разный набор для разных подразделений.

Шаг 5. Культура. Участники игры.

Заголовок раздела «Шаг 5. Культура. Участники игры.»Все знают крылатую фразу Друкера, что “культура есть стратегию на завтрак”. И для описания культуры часто в последнее время используется модель спиральной динамики.

Однако, на мой взгляд, не совсем корректно. В книге раскрываю одно из наиболее важных, на мой взгляд, и часто упускаемых понятий - модель перехода. Как происходит переход между уровнями, как происходят изменения. Зная эту модель, будет очевидно, что компания не может проходить уровни быстро, за 2-3 месяца. За это время можно лишь освоить соответствующие ритуалы, “одеться” в соответствующую одежду, принять себе какие-то принципы, но нельзя пройти необходимую трансформацию, получить соответствующий жизненный опыт.

Что ряд компаний, заявляющих о своей “бирюзовости”, такими не может являться, потому что ввиду своей молодости и малого размера у них еще не было условий, вызывающих необходимые трансформации.

И что самого понятия “нахождения компании на таком-то уровне” тоже не существует. По мере роста и развития все предыдущие уровни никуда не исчезают и остаются как основа, фундамент. Вопрос звучит - не на каком уровне компания, а каких уровней еще нет, какие трансформации еще не проходили. Существует корреляция между уровнями сложности решаемых задач и уровнями спиральной динамики. В зрелых компаниях, как не может быть всех задач одного уровня сложности, так и не может быть всех подразделений с единой культурой. Цвета в компании будут разные. И надо уметь находить то, что будет объединять и то, что будет отличать.

Шаг 6. Структура. Укрепить и поддержать.

Заголовок раздела «Шаг 6. Структура. Укрепить и поддержать.»Эта глава отражает основную мысль про структуру, которую хотел донести - “эффективная структура следует за потоком”.

Одна из частых проблем при организационных трансформациях - изменения начинают со структуры. Ломают копья относительно “правильной” структуры, подразумевая при этом определенные правила взаимодействия. Однако реальное взаимодействие всегда отличается и такой подход практически гарантированно приводит к неэффективности и противоречиям. Моя позиция в том, что сначала надо исходя из целей строить идеальный поток работ, а потом уже закреплять его структурой. Роль структуры - поддерживать идеальный поток, не мешать ему и не пытаться заменить.

Дополнительно в разделе рассматриваю при каких условиях и почему не работают подходы по “систематизации бизнеса”, работы с командами “двух пицц”, модель Spotify, в чем проблемы продуктовой трансформации.

Шаг 7. Поехали? Как воплотить задуманное в жизнь?

Заголовок раздела «Шаг 7. Поехали? Как воплотить задуманное в жизнь?»В этой главе рассматриваю вопросы, связанные с проведением изменений. О том как важно начинать с изменения мышления, на примере того, как цель ставится и как формулируется. Постановка цели во многом определяет фокус дальнейших действий и, как следствие, полученный результат.

Например, два подхода к формулировке цели:

- Мы стремимся выполнять свои обещания,для нас важно выполнять проекты точно в срок

- Мы анализируем временной промежуток начиная с момента, когда потребитель делает заказ, до получения оплаты. И мы сокращаем этот промежуток, избегая лишних затрат.

Первое целеполагание приводит к фокусировке усилий на улучшении системы прогнозирования, второе - на улучшении производственной системы, следствием чего становится предсказуемая работа, следствием чего становятся более точные прогнозы.

Также привожу примеры использования любимой матрицы изменений из Теории Ограничений, по которой часто можно заранее увидеть расклад сил за и против изменений.

Максим Поташев

Заголовок раздела «Максим Поташев»— Максим Поташев, предприниматель, маркетолог, консультант, бизнес-тренер, автор книг по развитию команд, клиентского опыта, поиска решений бизнес-задач.

Александр Фридман

Заголовок раздела «Александр Фридман»— Александр Фридман, эксперт-методолог по регулярному менеджменту

Ильгиз Валинуров

Заголовок раздела «Ильгиз Валинуров»— Ильгиз Валинуров охотник за головами и карьерный консультант топ-менеджеров, бизнес-тренер по обучению рекрутингу, автор книг по найму персонала, развитию карьеры

Александр Бындю

Заголовок раздела «Александр Бындю»— Александр Бындю Автор книг, основатель IT-компании, эксперт в Agile и Lean, эксперт по стратегическому управлению, преподаватель, методолог, ментор, спикер

Анна Родионова

Заголовок раздела «Анна Родионова»— Анна Родионова Enterprise Agile Coach в Сбербанке, Executive-коуч, гештальт-терапевт, психодинамический коуч, преподаватель в IPDC

Интервью

Заголовок раздела «Интервью»Пишущие люди

Заголовок раздела «Пишущие люди»Интервью на канале “Пишущие люди” с Константином Дубровиным.

Купить книгу

Заголовок раздела «Купить книгу»Если книга вас заинтересовала, вы можете купить ее на ОЗОН.

Купить на ОЗОН

Полезного прочтения!